Master Informationstechnik/Technische Informatik (ITTI M.Sc.)

Herzlich Willkommen beim Master-Studiengang Informationstechnik/Technische Informatik.

Detaillierte Informationen zum Studiengang mit SPSO von 2020 finden Sie auf dieser Seite.

Auf den Webseiten der Universität finden Sie eine Kurzübersicht mit allgemeinen Angaben und Informationen zur Zulassung und Einschreibung.

Grundlage für die Immatrikulation in diesen Studiengang sind ab dem Wintersemester 2020/2021 die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung (SPSO) von 2020 in Verbindung mit der jeweils aktuellen Fassung der Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität Rostock (RPO BSc/MSc).

Für Module fremder Fakultäten, die im Wahlbereich belegt werden, gelten die jeweiligen SPSO der die Module anbietenden Fakultäten, in denen diese Module verankert sind. Für die Sprachmodule, die im Rahmen des Wahlpflichtstudiums studiert werden können, gilt die Prüfungsordnung für die Lehrangebote des Sprachenzentrums der Universität Rostock einschließlich des Hochschulfremdsprachenzertifikats UNIcert®.

Informationen für früher immatrikulierte Studierende finden Sie auf den Webseiten Informationen für Studierende nach älteren SPSO. Studierende nach älteren SPSO werden in diese SPSO von 2020 übernommen, sofern sie nicht bis zum 15.11.2020 schriftlich per Brief an das Studienbüro und Prüfungsamt der IEF gegen die Übernahme Widerspruch eingelegt haben. Bereits erbrachte Prüfungs- und Studienleistungen werden anerkannt.

Abschluss

- Master of Science (M.Sc.)

- Ein erfolgreicher Studienabschluss berechtigt zum Führen der geschützten Berufsbezeichnung „Ingenieurin/Ingenieur“.

Studienform

- weiterführend (mit zweitem berufsqualifizierenden Abschluss)

- Einzelfach-Master (nicht kombinierbar)

- Vollzeit- und Präsenzstudiengang

Sprache(n)

- Unterrichtssprache ist Deutsch, einzelne Module inkl. Modulprüfung auf Englisch

- Das Studium ist grundsätzlich in Deutsch möglich.

Regelstudienzeit

- 3 Semester / 90 Leistungspunkte

Studienbeginn

- zum Wintersemester (01.10.) und zum Sommersemester (01.04.)

Starthilfe

- individuelle Unterstützungsangebote beim Studienstart für Studierende, die zum Master-Studium neu nach Rostock kommen, u.a. durch Mentoring von Studierenden für Studierende

Studienfeld(er)

- Ingenieurwissenschaften / Informatik / Elektrotechnik

Formale Voraussetzungen

- erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in Informationstechnik/Technische Informatik oder gleichwertiger Abschluss an einer Berufsakademie:

- Bachelor mit mindestens 180 LP; bei weniger als 210 LP müssen die fehlenden 30 LP bis zur Anmeldung der Masterarbeit nachgeholt werden.

- Muttersprache Deutsch oder Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse (Niveau B2)

- Nachweis von mindestens 24 Leistungspunkten (LP) in Mathematik und mindestens 6 LP in Theoretischer Elektrotechnik oder mindestens 6 LP in Theoretischer Informatik.

- Maximal 12 LP können im Verlauf des ersten Jahres nachgeholt werden.

Weiterführende Qualifikationsmöglichkeiten an der IEF

- Promotion zum Dr.-Ing.

Akkreditierung

- Akkreditiert vom: 25.06.2019 bis: 30.09.2027

Kontakt

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung (SPSO)

M.Sc. Informationstechnik/Technische Informatik

aktuell gültig für Neuimmatrikulationen zum 1. Fachsemester:

► Neufassung (2020)

Modulbeschreibungen

Rahmenprüfungsordnung und weitere gesetzliche Grundlagen

Fachspezifische Beratung der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik

Studienfachberatung Informationstechnik/Technische Informatik

Prof. Dr.-Ing. habil. Tobias Weber

Albert-Einstein-Straße 26, 18059 Rostock

Tel.: (0381) 498 7310

tobias.weber(at)uni-rostock.de

Studienbüro und Prüfungsamt Informationstechnik/Technische Informatik

Tina Zorn

Albert-Einstein-Straße 26, 18059 Rostock

Raum 005 und 006

Tel.: (0381) 498 7006

itti.ief(at)uni-rostock.de

Prüfungsausschuss Informationstechnik/Technische Informatik (Vorsitz)

Prof. Dr.-Ing. habil. Tobias Weber

Albert-Einstein-Straße 26, 18059 Rostock

Tel.: (0381) 498 7310

tobias.weber(at)uni-rostock.de

Studierendenvertretung Informationstechnik/Technische Informatik

Fachschaftsrat Elektrotechnik

Fachschaftsraum: Raum 003 und 004, Albert-Einstein-Straße 26, 18059 Rostock

Student Project Room: Seminargebäude, Labor S 13, Albert-Einstein-Straße 2, 18059 Rostock

fachschaft.e-technik(at)uni-rostock.de

Fachschaftsrat Informatik

Fachschaftsraum: Konrad-Zuse-Haus, Raum 139 (1. OG), Albert-Einstein-Straße 22, 18059 Rostock

fachschaft.informatik(at)uni-rostock.de

Allgemeine (studienunabhängige) Beratung der Universität Rostock

Info-Service im Student Service Center (SSC) der Universität Rostock

Zentrale Anlaufstelle für Studieninteressierte und Studierende

Im Student Service Center sind alle wichtigen Informations- und Beratungsangebote verschiedener Einrichtungen für Studieninteressierte und Studierende zusammengefasst. Ratsuchende wenden sich bitte zunächst an den Info-Service. Bei Bedarf wird hier weitervermittelt bzw. ein individueller Beratungstermin vereinbart.

Parkstraße 6, 18057 Rostock, Raum 024

Tel.: (0381) 498 1230

studium(at)uni-rostock.de

Kontakt und Sprechzeiten: Student Service Center (SSC) der Universität Rostock – Homepage

Auf der SSC-Homepage finden Sie Informationen, welche Einrichtung zu welchen Zeiten im SSC personell vertreten ist.

Allgemeine Studienberatung & Careers Service der Universität Rostock

Kurzberatung zu Studienwahl, Umorientierung und Studienverlauf

Parkstraße 6, 18057 Rostock, Raum 024

Tel.: (0381) 498 1234 und (0381) 498 1230

studium(at)uni-rostock.de

Kontakt und Sprechzeiten: siehe Web Allgemeine Studienberatung

Studierendensekretariat der Universität Rostock

Ansprechstelle für Fragen zu Zulassung, Einschreibung und Rückmeldung

Parkstraße 6, 18057 Rostock, Raum 024

Tel.: (0381) 498 1230

studierendensekretariat(at)uni-rostock.de

Kontakt und Sprechzeiten: siehe Web Student-Service-Center

Rostock International House (RIH) der Universität Rostock

Ansprechstelle für Fragen zu Studienaufenthalten im Ausland (Outgoing), Studium in Rostock für internationale Interessierte (Incoming) und studieninteressierte Flüchtlinge (Refugees)

Kröpeliner Straße 29, 18055 Rostock

Tel.: Sekretariat: (0381) 498 1209 und (0381) 498 1700

info.rih(at)uni-rostock.de

Kontakt und Sprechzeiten: siehe Web Rostock International House (RIH) – Kontakt und Öffnungszeiten

» Starthilfe « – Unterstützung beim Studienstart (Master)

» Starthilfe « steht für Unterstützung beim Übergang vom Bachelor zum Master sowie beim Studienstart in Rostock.

Die IEF bietet diese freiweilligen Unterstützungsangebote für alle Studiengänge der IEF an.

- Bei den Master-Studiengägen wird für neu nach Rostock kommende Studierende Hilfe beim Studienstart und beim Einleben in Rostock angeboten. Dazu gehören insbesondere das Mentoring für Erstsemester und die im Seitenbereich Erstsemester angebotenen Informationen und Veranstaltungen.

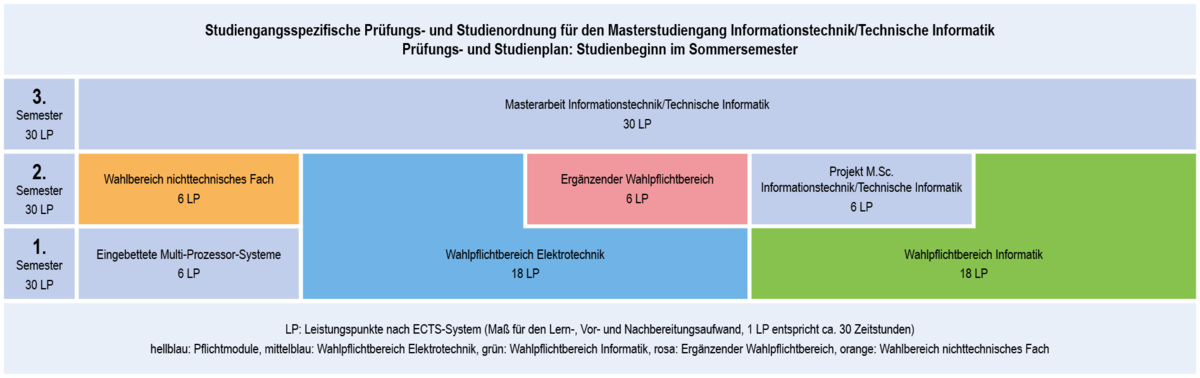

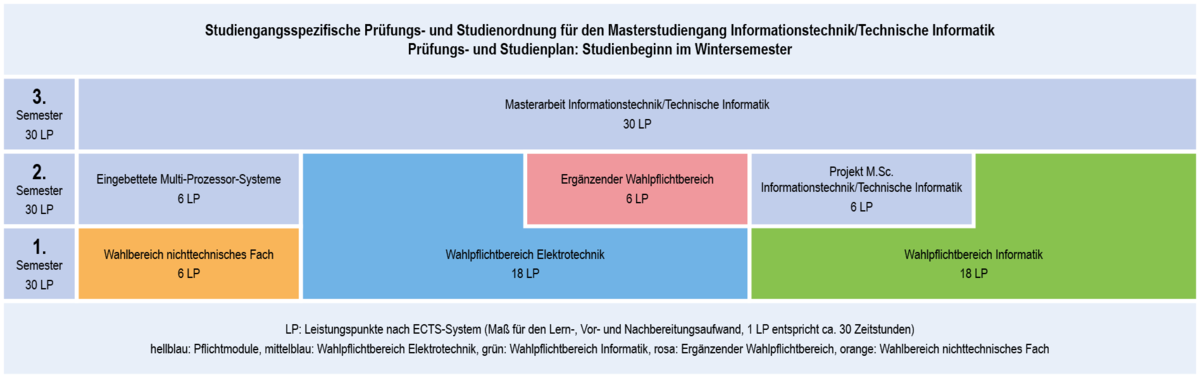

Der Masterstudiengang Informationstechnik/Technische Informatik schließt konsekutiv an das Bachelorstudium Informationstechnik/Technische Informatik an und umfasst drei Semester.

Die ersten beiden Semester erweitern die theoretischen Grundlagen und erlauben die Vertiefung in den zur Wahl stehenden Themenbereichen. Im anschließenden dritten Semester wird die Master-Arbeit verfasst.

Der Masterstudiengang Informationstechnik/Technische Informatik gliedert sich in Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule.

- Modulliste mit allen Modulen dieses Studiengangs sowie Links zu den Langfassungen der Modulbeschreibungen in der jeweils aktuellen Fassung (Uni-Web Prüfungsportal)

Im Pflichtbereich sind drei Module im Umfang von insgesamt 42 Leistungspunkten zu studieren. 30 Leistungspunkte entfallen hierbei auf die Abschlussprüfung. Im Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang von 42 Leistungspunkten aus den vorgegebenen Modulkatalogen „Elektrotechnik“, „Informatik“ und „Ergänzender Wahlpflichtbereich“ zu absolvieren. Im „Wahlbereich nichhtechnisches Fach“ ist ein Modul im Umfang von sechs Leistungspunkten zu studieren.

Der Wahlpflichtbereich Elektrotechnik dient dem Erwerben eines vertieften forschungsorientierten Wissens der Informationstechnik aus elektrotechnischer Sicht. Die hier wählbaren Module bauen auf der Signal- und Systemtheorie auf. Im Wahlpflichtbereich Elektrotechnik sind Module im Umfang von insgesamt 18 Leistungspunkten zu wählen. Für den Wahlpflichtbereich vorgesehene Bachelormodule können im Umfang von maximal 12 Leistungspunkten gewählt werden, sofern sie nicht bereits zum Bestehen des Bachelorabschlusses beigetragen haben.

Der Wahlpflichtbereich Informatik dient dem Erwerben eines vertieften forschungsorientierten Wissens der technischen Informatik aus Sicht der Informatik. Die hier wählbaren Module aus der Informatik behandeln die Datenverarbeitung in technischen Systemen. Im Wahlpflichtbereich Informatik sind Module im Umfang von insgesamt 18 Leistungspunkten zu wählen. Die Studierenden werden zu Beginn jeden Semesters über die geplanten Lehrangebote des Wahlpflichtbereichs Informatik des laufenden und des folgenden Semesters informiert. In jedem Semester werden für den Wahlpflichtbereich Informatik Module im Umfang von mindestens 18 Leistungspunkten angeboten. Die Zuordnung der Informatik-Lehrveranstaltungen zu den Modulen und welche Lehrveranstaltungen in welchem Semester angeboten werden, finden Sie auf den Webseiten der Informatikinstitute unter Lehrveranstaltungen.

Im ergänzenden Wahlpflichtbereich ist ein nicht gewähltes Modul aus dem Wahlpflichtbereich Elektrotechnik oder dem Wahlpflichtbereich Informatik im Umfang von sechs Leistungspunkten zu wählen. Der ergänzende Wahlpflichtbereich dient der Bildung eines Schwerpunkts im Rahmen der Informationstechnik in Richtung der Elektrotechnik oder der Informatik.

Der Wahlbereich nichttechnisches Fach dient dem Erwerb eines breiteren Allgemeinwissens und insbesondere dem Gewinn eines Einblicks in die wissenschaftstheoretischen Ansätze und Arbeitsweisen anderer Fachgebiete. Anstelle der für diesen Studiengang ausdrücklich angebotenen Wahlmodule kann im Wahlbereich nichttechnisches Fach unter Beachtung der Semesterlage und der Qualifikationsziele des Wahlbereiches und in Absprache mit der Fachstudienberatung und den entsprechenden Modulverantwortlichen, ein Modul im Umfang von sechs Leistungspunkten aus dem nichttechnischen Angebot der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik oder nichttechnische Module aus dem Modulangebot anderer Studiengänge der Universität Rostock oder anderer Hochschulen gewählt werden. Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss im Einzelfall. Die Entscheidung des Prüfungsausschusses soll auf Antrag der Studierenden/des Studierenden vor Beginn des Semesters erfolgen, in dem das anzuerkennende Modul belegt werden soll. Es gelten die Zugangsvoraussetzungen, Prüfungsanforderungen, Prüfungszeiträume sowie Bestimmungen über Form, Dauer und Umfang der Modulprüfung, die in der Prüfungsordnung des entsprechenden Studiengangs vorgesehen sind.

Die Teilnahme an einzelnen Modulen dieses Studiengangs ist vom Nachweis bestimmter Vorkenntnisse oder Fertigkeiten abhängig. Einzelheiten dazu ergeben sich aus den jeweiligen Modulbeschreibungen.

Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer gemäß § 25 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) die folgenden weiteren Zulassungsvoraussetzungen erfüllt:

- Der Erwerb von mindestens 48 Leistungspunkten in diesem Studiengang kann nachgewiesen werden und das Modul „Projekt M.Sc. Informationstechnik/Technische Informatik“ ist erfolgreich abgelegt.

Die Studierende/Der Studierende hat die Zulassung zur Abschlussprüfung schriftlich beim Studienbüro zu beantragen. Der Antrag ist bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn des Semesters zu stellen, in dem die Abschlussarbeit angefertigt werden soll.

Für das Bestehen der Masterprüfung sind insgesamt mindestens 90 Leistungspunkte zu erwerben.

Neben den aufgeführten Wahlpflichtmodulen können zusätzliche und neue Module für die Wahlpflichtbereiche angeboten werden. Diese werden rechtzeitig vor Beginn des Semesters durch das Studienbüro ortsüblich bekannt gegeben.

Außerdem können unter Berücksichtigung der Qualifikationsziele des jeweiligen Wahlpflichtbereiches in Absprache mit der Fachstudienberatung und den entsprechenden Modulverantwortlichen weitere Module aus dem Modulangebot anderer Studiengänge der Universität Rostock oder anderer Hochschulen gewählt und als Wahlpflichtmodule anerkannt werden. Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss im Einzelfall. Die Entscheidung des Prüfungsausschusses soll auf Antrag der Studierenden/des Studierenden vor Beginn des Semesters erfolgen, in dem das anzuerkennende Modul belegt werden soll. Der Besuch solcher Module an der Universität Rostock setzt voraus, dass es sich nicht um Module eines zulassungsbeschränkten Studiengangs handelt, außer ein entsprechender Lehrexport ist kapazitätsrechtlich festgesetzt, und ausreichende Studienplatzkapazitäten vorhanden sind. Es gelten die Zugangsvoraussetzungen, Prüfungsanforderungen, Prüfungszeiträume sowie Bestimmungen über Form, Dauer und Umfang der Modulprüfung, die in der Prüfungsordnung des entsprechenden Studiengangs vorgesehen sind.

Bitte beachten Sie bei den nachfolgend dargestellten Lehrangeboten, dass diese i.d.R. nur einmal im Studienjahr – d.h. im Wintersemester oder im Sommersemester – angeboten werden. Informationen hierzu erhalten Sie in der SPSO bzw. im Studienbüro. Nachfolgend wird die Aufteilung lt. SPSO dargestellt.

Pflichtmodule

Die Pflichtmodule sind endsprechend der SPSO zu studieren.

Jedes Semester

- Projekt M.Sc. Informationstechnik/Technische Informatik

- Masterarbeit Informationstechnik/Technische Informatik

Sommersemester

- Eingebettete Multi-Prozessor-Systeme

Wahlpflichtbereich

Im Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang von 42 Leistungspunkten aus den vorgegebenen Modulkatalogen „Elektrotechnik“, „Informatik“ und „Ergänzender Wahlpflichtbereich“ zu absolvieren. Im „Wahlbereich nichhtechnisches Fach“ ist ein Modul im Umfang von sechs Leistungspunkten zu studieren.

Über die Anerkennung des nichttechnischen Moduls oder anderer Module aus dem Modulangebot anderer Studiengänge der Universität Rostock oder Module anderer Hochschulen gemäß § 19 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) als gleichwertige Leistung entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der Studierenden/des Studierenden im Einzelfall. Die Entscheidung des Prüfungsausschusses soll vor Beginn des Semesters erfolgen, in dem das anzuerkennende Modul belegt werden soll.

Wahlpflichtbereich Elektrotechnik

Es sind Module im Umfang von 18 LP aus dem folgenden Katalog zu wählen. Für den Wahlpflichtbereich vorgesehene Bachelormodule können im Umfang von maximal 12 Leistungspunkten gewählt werden, sofern sie nicht bereits zum Bestehen des Bachelorabschlusses beigetragen haben.

Jedes Semester

- Projektseminar Eingebettete Systeme

Sommersemester

- Aktuelle Themen der Nachrichtentechnik

- Digitale Datenübertragung

- Grundlagen der Automatisierung

- Modellbildung und Simulation technischer Systeme

- Moderne Methoden der Regelungstechnik

- Nature-Inspired Computing

- Programmierbare integrierte Schaltungen

- Project Seminar Virtual Acoustics

- Projektseminar Funkkommunikation

- Prozessautomation und Robotik

- Radio Navigation and Radar

- Rechnergestützter Reglerentwurf

- Selected Topics in VLSI Design

- Theoretische Elektrotechnik 2

- Verteilte eingebettete Systeme

Wintersemenster

- Advanced VLSI Design

- Ausgewählte Anwendungen der Regelungstechnik

- Bild-/Videoverarbeitung und Codierung

- C++ / GUI

- Digitale Signalverarbeitung

- Echtzeitsysteme

- Fehlerdiagnose und Fehlertoleranz in technischen Systemen

- Grundlagen der Leistungselektronik

- Grundlagen der Life Sciences

- Grundlagen der Regelungstechnik

- Intelligente Prozessinformationsverarbeitung

- Fortgeschrittene Elektronik und Schaltkreisentwurf

- Kanalcodierung

- Life Science Systems and Technologies

- Mobilkommunikation

- Selected Topics in Audio Signal Processing

- Selected Topics in Embedded Systems Design

- Theoretische Elektrotechnik 1

Angebot unregelmäßig

- Theorie und Anwendung schneller Algorithmen zur Lösung von akustischen und elektromagnetischen Problemen (neu aufgenommen am 08.02.2021)

Wahlpflichtbereich Informatik

Es sind Module im Umfang von 18 LP aus dem folgenden Katalog zu wählen.

Jedes Semester

- Interaktion

Sommersemester

- Big Data Processing (Angebot unregelmäßig)

- Cybersecurity (Angebot unregelmäßig)

- Empirische Evaluation (Angebot unregelmäßig)

- Event-Driven Architectures (Angebot unregelmäßig)

- Graphen- und Hypergraphenmodelle (Angebot unregelmäßig)

- Intelligent Information Systems: Advanced Artificial Intelligence (Angebot unregelmäßig)

- Modelle für Geschäftsprozesse und Services

- Netzwerkprotokolle und Dienste im Internet (Angebot unregelmäßig)

- Parallele und verteilte Simulation (Angebot unregelmäßig)

- Theorie relationaler Datenbanken (Angebot unregelmäßig)

- Virtual Reality

- Web 2.0 (Angebot unregelmäßig)

Wintersemester

- Algorithmen, Komplexität und Kryptographie (Angebot unregelmäßig)

- Cloud Computing (Angebot unregelmäßig)

- Computer Vision

- Computergestützte Verifikation (Angebot unregelmäßig)

- Datengetriebene Simulation (Angebot unregelmäßig)

- Digitale Bibliotheken und Multimedia-Information-Retrieval (Angebot unregelmäßig)

- Grundlagen der Datenbankforschung (Angebot unregelmäßig)

- Intelligente Informationssysteme: Grundlagen des maschinellen Lernens (Angebot unregelmäßig)

- Kognitive Systeme (Angebot unregelmäßig)

- Mensch-Computer-Interaktion und Interaktionsdesign (Angebot unregelmäßig)

- Netzwerksicherheit (Angebot unregelmäßig)

- Systembiologie

- Verteilte Algorithmen (Angebot unregelmäßig)

Ergänzender Wahlpflichtbereich

Es ist ein noch nicht gewähltes Modul aus dem Wahlpflichtbereich Elektrotechnik oder dem Wahlpflichtbereich Informatik im Umfang von 6 LP zu wählen.

Wahlbereich nichttechnisches Fach

Im Wahlbereich nichttechnisches Fach sind unter Beachtung der Semesterlage Module im Umfang von 6 LP aus dem Gesamtangebot der Universität Rostock, außer den technischen Fächern, oder dem folgenden Wahlkatalog zu wählen.

Jedes Semester

- Englisch Fachkommunikation Ingenieurwissenschaften C1.2 GER

Sommersemester

- Englisch Fachkommunikation Elektrotechnik/Informationstechnik C1.1 GER

- Englisch Fachkommunikation Informatik/Mathematik C1.1 GER

Stundenplan

Jeweils zu Beginn des Semesters wird über Aushang eine Terminübersicht für das gesamte Semester bekannt gegeben.

Sie beinhaltet: die Vorlesungszeiten, die Prüfungszeiträume, die vorlesungsfreien Zeiten, den Beginn des nächsten Semesters.

Auf der Grundlage der Prüfungs- und Studienpläne erarbeitet das Studienbüro in Abstimmung mit den Modulverantwortlichen für jede Matrikel und für jedes Semester einen Semesterstudienplan.

Er beinhaltet Angaben zu den Lehrfächern, zu den Lehrkräften, zum Stundenumfang aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Formen der Lehrveranstaltungen und zur zeitlichen Einordnung der Lehrveranstaltungen.

Lehr- und Lernformen

Die Inhalte des Studiums werden in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen vermittelt.

Die Lehrveranstaltungsarten sind durch die Anwendung unterschiedlicher Lehr- und Lernformen gekennzeichnet.

In der Regel werden die Lehrveranstaltungen nur einmal jährlich angeboten.

Insbesondere folgende Lehrveranstaltungsarten kommen zum Einsatz:

- Exkursion: Exkursionen sind Lehrveranstaltungen, die in einer anderen als der universitären Umgebung stattfinden. Dazu gehören beispielsweise Studienfahrten oder Geländepraktika, die aus fachlichen Gründen in praxisnahen Umgebungen beziehungsweise an externen studienrelevanten Orten durchgeführt werden.

- Konsultation (zur Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten): Konsultationen sind individuelle Beratungsgespräche zwischen Studierenden und Lehrenden. Die Studierenden fertigen längerfristig wissenschaftliche Studien- bzw. Studienabschlussarbeiten an. Der Lehrende unterrichtet sich in bestimmten Zeitabständen über den Stand der Arbeiten und gibt Anregungen.

- Praktikumsveranstaltung: Eine Praktikumsveranstaltung ist ein Praktikum an der Universität, das im Unterschied zu außeruniversitären Praktika als eine betreute Lehrveranstaltung durchgeführt wird. Es handelt sich um eine Übung zur Anwendung erworbener theoretischer Kenntnisse auf spezielle praktische Fragestellungen, zur Einübung wissenschaftlicher Methoden und Arbeitstechniken durch praktische Anwendung und zu Vertiefung der Modulinhalte und zur Schulung der eigenen Arbeitsorganisation.

- Schulpraktische Übung: In einer Schulpraktischen Übung unterrichten Studierende unter Anleitung einzelne Unterrichtsstunden an einer schulischen Einrichtung.

- Seminar: In einem Seminar erhalten die Studierenden Gelegenheit, selbstständig erarbeitete Erkenntnisse vorzutragen, zur Diskussion zu stellen und in schriftlicher Form zu präsentieren. Seminare können als Präsenzoder Online-Veranstaltung durchgeführt werden.

- Tutorium: Ein Tutorium ist eine Lehrveranstaltung, die durch wissenschaftliche oder studentische Hilfskräfte zur Ergänzung einer Lehrveranstaltung gemäß einer Studienordnung durchgeführt wird. Die Verantwortung für die fachliche und didaktische Betreuung liegt bei der Einrichtung beziehungsweise dem wissenschaftlichen oder künstlerischen Personal, dem die Hilfskraft zugeordnet ist.

- Übung: In einer Übung, die nicht überwiegend praktischer Art ist, bearbeiten die Studierenden vorgegebene Übungsaufgaben zur Vertiefung und Anwendung der Kenntnisse und der Vermittlung fachspezifischer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eine Übung bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Problemlösungen zu diskutieren und Mittel zur Selbstkontrolle des erreichten Kenntnisstandes zu verwenden.

- Vorlesung, Repetitorium: In einer Vorlesung beziehungsweise einem Repetitorium wird den Studierenden der Lehrstoff vorwiegend als Vortrag des Lehrenden mit Unterstützung von Medien (Tafeln, Folien, Skripte) präsentiert. Vorlesungen beziehungsweise Repetitorien können als Präsenz- oder Online-Veranstaltung durchgeführt werden.

- Projektveranstaltung: In der Projektveranstaltung bearbeiten Studierende in Einzel- oder Gruppenarbeit unter Betreuung einer Dozentin/eines Dozenten ein Projektthema.

- Integrierte Lehrveranstaltung: Eine integrierte Lehrveranstaltung verbindet die Lehrveranstaltungsform Vorlesung mit aktiveren Formen (zum Beispiel Seminar oder Übung), in deren Rahmen sich die Studierende/der Studierende vorgegebene Themen selbst auf der Basis von Literatur erarbeitet und im Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung vertreten und diskutieren kann.

Das Erreichen der Studienziele setzt neben der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ein begleitendes Selbststudium voraus.

Sofern in den Modulbeschreibungen bestimmt, ist gemäß § 6b der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) als Prüfungsvorleistung regelmäßig an Übungen, Seminaren und Praktikumsveranstaltungen teilzunehmen.

Für Lehrveranstaltungen, in denen zum Erreichen des Lernziels die regelmäßige oder aktive Beteiligung der Kandidatinnen und Kandidaten in der Lehrveranstaltung erforderlich ist, kann eine Anwesenheitspflicht als Prüfungsvorleistung verpflichtend vorgesehen werden, sofern in der konkreten Lehrveranstaltung spezielle Techniken, Didaktiken, Erkenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden, die im reinen Selbststudium nicht oder nur mit erheblichen Einschränkungen erlernt werden können. Die entsprechenden Veranstaltungsarten werden in der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung festgelegt und sind in der jeweiligen Modulbeschreibung als solche auszuweisen. Das Erfordernis einer regelmäßigen Teilnahme gilt dann als erfüllt, wenn nicht mehr als 20 Prozent der Sitzungen der Lehrveranstaltung unentschuldigt versäumt wurden. Auch können während des Studiums Exkursionen durchgeführt werden, an denen zum Erreichen des Lernziels teilzunehmen ist. Ist das Erfordernis der regelmäßigen Teilnahme nicht erfüllt, erfolgt keine Zulassung zur Modulprüfung.

Abwesenheit ist grundsätzlich vor Beginn der Veranstaltung oder der Exkursion unter Angabe des Grundes zu entschuldigen (im Regelfall per E-Mail); sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, hat die Entschuldigung unverzüglich im Nachhinein zu erfolgen. Wird durch die Dozentin/den Dozenten kein triftiger Grund für das Fernbleiben festgestellt, gilt die Abwesenheit als unentschuldigt.

Kann die Kandidatin/der Kandidat schriftlich darlegen und glaubhaft machen, dass es aus von ihr/ihm nicht zu vertretenden triftigen Gründen (zum Beispiel eigene Erkrankung, Pflege eines erkrankten oder sonst hilfsbedürftigen nahen Angehörigen, Schwangerschaft, Tod eines nahen Angehörigen) zu längeren Fehlzeiten gekommen ist, so entscheidet die Dozentin/der Dozent, ob die tatsächliche Teilnahmezeit noch als regelmäßige Teilnahme gewertet werden kann. Entsprechendes gilt, wenn an einer Exkursion nicht oder nur teilweise teilgenommen werden konnte. Mit Rücksicht auf die Fehlzeit kann das Erbringen einer angemessenen Äquivalenzleistung vorgegeben werden. Die Art dieser kompensatorischen Leistung wird durch die Dozentin/den Dozenten nach eigenem Ermessen festgelegt. Der Zeitaufwand für die Erbringung dieser darf maximal die zweifache Dauer der versäumten Unterrichtszeit betragen.

Wird das Erfordernis der regelmäßigen Teilnahme bei einer Kandidatin/einem Kandidaten nicht erfüllt und kann auch keine Äquivalenzleistung erbracht werden, so ist dies von der Dozentin/dem Dozenten schriftlich und unter Angabe der Gründe dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. Dieser erlässt einen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Gegen die Entscheidung ist der Widerspruch an den Prüfungsausschuss statthaft.

Die Zusammenstellung der zu belegenden Module, die Art der Prüfungsvorleistungen, die Art, die Dauer und der Umfang der Modulprüfungen, der Regelprüfungstermin und die zu erreichenden Leistungspunkte folgen aus dem Prüfungs- und Studienplan und den Modulbeschreibungen (siehe SPSO).

Die Abschlussprüfung (Abschlussarbeit und Kolloquium) ist Bestandteil der Bachelorprüfung.

Insbesondere folgende Prüfungsleistungen kommen zum Einsatz:

schriftliche Prüfungsleistungen

- Bericht/Dokumentation: Ein Bericht (auch Dokumentation) ist eine sachliche Darstellung eines Geschehens oder die strukturierte Darstellung von Sachverhalten. Ein Bericht kann in Form eines Portfolios erfolgen. Ein Portfolio ist eine geordnete Sammlung von schriftlichen Dokumenten beziehungsweise eigenen Werken. Beispiele für Berichte sind: Praktikumsdokumentationen, Hospitationsprotokolle, Rechercheberichte, journalistische Artikel und Literaturberichte.

- Essay: Ein Essay ist ein kurzer Aufsatz, in dem ein begrenztes Thema überblicksartig und eher zwanglos erörtert wird. Es geht mehr um die Entwicklung eines Leitgedankens oder einer noch vorläufigen Idee als um die stringente Darstellung komplexer Inhalte. Der Essay muss der inhaltlichen Sachlichkeit genügen und die Quellen von Zitaten oder Anregungen ausweisen.

- Hausarbeiten: Eine Hausarbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung zu einem vorgegebenen Thema beziehungsweise die schriftliche Bearbeitung einer Aufgabenstellung. Die Studierenden sollen dabei nachweisen, dass sie innerhalb einer begrenzten Zeit Literaturquellen erschließen, die reflektierten Texte in eigenen Worten in einem eigenständigen Argumentationszusammenhang darstellen können und Aufgabenstellungen selbstständig und vollständig bearbeiten können. Mögliche Sonderformen einer Hausarbeit können insbesondere eine Fallstudie/Fallanalyse, ein Unterrichtsentwurf/Lektionsentwurf, ein Forschungsexposee oder ein Konstruktionsentwurf sein. Ergänzend zur Hausarbeit kann eine Präsentation des Themas gefordert sein.

- Klausur: In einer Klausur müssen die Studierenden unter Aufsicht in einer vorgegebenen Zeit ohne oder mit beschränkten Hilfsmitteln schriftliche Aufgabenstellungen bearbeiten.

- Protokoll: Ein Protokoll ist eine genaue, auf das Wesentliche beschränkte Niederschrift über den Hergang einer Untersuchung, eines Experimentes oder den Verlauf einer Veranstaltung.

mündliche Prüfungsleistungen

- Kolloquium: Es werden von einem sachkundigen Auditorium Fragen im Anschluss an eine Präsentation einer eigenständigen Arbeit des Studierenden gestellt.

- Mündliche Prüfung: In einer mündlichen Prüfung sollen die Studierenden Fragen zu einem oder mehreren Prüfungsthemen mündlich beantworten.

- Referat/Präsentation: Ein Referat (auch Präsentation) ist eine Darstellung zu einem wissenschaftlichen Thema und fasst Forschungs-, Untersuchungsergebnisse und/oder die Ergebnisse eines Literaturstudiums zusammen. Im Referat sollen unterstützt durch einen sinnvollen Einsatz von Medien wesentliche Inhalte der verwendeten Literatur kurz vorgestellt, erläutert und Fragen zur weiterführenden Diskussion formuliert werden. Ergänzend zu dem Referat kann ein Handout, ein Thesenpapier oder eine Verschriftlichung des Referates gefordert sein.

praktische Prüfungsleistungen

- Praktische Prüfung: In einer praktischen Prüfung sollen die Studierenden Kompetenzen zur Ausführung beruflicher beziehungsweise berufsähnlicher Tätigkeiten oder eigene praktische, sportliche oder künstlerische Fähigkeiten nachweisen. Mögliche Formen praktischer Prüfungen sind: Schulpraktische Prüfung, Prüfung am Krankenbett, Rollenspiel, Planspiel, Moot Court, Sportprüfung, Musikprüfung.

- Projektarbeit: Die Projektarbeit ist eine offene Prüfungsform mit einem hohen Grad an Freiheit. Eine Projektarbeit soll einzeln oder durch mehrere Studierende innerhalb eines Semesters bewältigt werden. Prüfungsgrundlage ist dabei sowohl das Ergebnis der Projektarbeit als auch deren Dokumentation und der Prozess der Gruppenarbeit selbst. Die Ergebnisse der Arbeit können beispielsweise in einem Portfolio dargestellt werden.

- Praktikumsversuch: Im Praktikum sind Experimente selbstständig durchzuführen und jeweils in einem Protokoll zu dokumentieren. Das Protokoll wird kontrolliert und bewertet.

E-Prüfungen

- Klausuren und andere geeignete fachspezifische Prüfungsformen können auch computergestützt als E-Prüfungen durchgeführt werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind auf die E-Prüfungsform hinzuweisen. Ihnen ist vor der Prüfung im Rahmen der Lehrveranstaltung ausreichend Gelegenheit zu geben, sich mit dem elektronischen Prüfungssystem vertraut zu machen. Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. Näheres zur jeweiligen E-Prüfung ist in der jeweiligen SPSO zu regeln.

Die studienbegleitenden Modulprüfungen werden in dem dafür festgelegten Prüfungszeitraum abgenommen. Der Prüfungszeitraum eines Semesters beginnt unmittelbar im Anschluss an die Vorlesungszeit und endet mit dem Semesterende.

Abweichend davon können die studienbegleitenden Modulprüfungen in Form von Präsentationen veranstaltungsbegleitend abgelegt werden, wenn die Studierenden spätestens in der ersten Vorlesungswoche über die für sie geltende Prüfungsart, deren Umfang und den jeweiligen Abgabetermin in Kenntnis gesetzt werden.

Im Einvernehmen zwischen Studierenden und Prüferinnen/Prüfern können in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss Prüfungen unter Wahrung der in der Rahmenprüfungsordnung angegebenen Fristen und Anmeldemodalitäten auch zu anderen Zeitpunkten abgehalten werden. Das Studienbüro ist in diesem Fall rechtzeitig zu informieren.

Im Falle des letzten Prüfungsversuches entscheidet die Prüferin/der Prüfer, ob abweichend von der in der Modulbeschreibung festgelegten Prüfungsform eine mündliche Prüfung durchgeführt werden soll. Diese Auswahl ist für alle Studierende eines Semesters einheitlich vorzunehmen.

Die Rücknahmeerklärung der Anmeldung zu Modulprüfungen muss schriftlich beim Studienbüro erfolgen.

Im Falle der Änderung einer Modulbeschreibung sind Wiederholungsprüfungen jeweils nach Maßgabe der Modulbeschreibung in der Fassung abzulegen, die für die zu wiederholende Prüfung galt.

In einem Modul können zu erbringende Studienleistungen als Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung bestimmt werden (Prüfungsvorleistungen). Die Prüfungsvorleistungen können bewertet und benotet werden, gehen aber nicht in die Modulnote ein.

Prüfungsvorleistungen können sein:

- Anwesenheit gemäß § 7 Rahmenprüfungsordnung Bachelor/Master

- erfolgreiche Bearbeitung von Programmierprojekten

- erfolgreiches Absolvieren von Seminaraufgaben

- Bestehen von Praktikumsversuchen

- erfolgreiche Bearbeitung von Entwurfsaufgaben mit Projektprotokoll

- Projektberichte

- Informatikprojekt: Die Studierenden bearbeiten einzeln oder in Gruppen selbstständig Projektaufgaben (z.B. Programmieraufgaben), welche im Laufe der Veranstaltung nach Maßgabe der/des Lehrenden in Form von Vorträgen, schriftlichen Ausarbeitungen oder Abgabe von Sourcecode präsentiert und evaluiert werden. Hierdurch weisen die Studierenden nach, dass sie den behandelten Lehrstoff verstanden haben und gestalterisch anwenden können.

Die konkrete Prüfungsvorleistung ist der jeweiligen Modulbeschreibung sowie dem Prüfungs- und Studienplan (SPSO Anlage 1) zu entnehmen.

Die Rahmenprüfungsordnung Bachelor/Master der Universität Rostock in der aktuell gültigen Fassung ermöglicht für alle Bachelor- und Masterstudiengänge einen freiwilligen Studienaufenthalt im Ausland.

Die Absolvierung eines freiwilligen Studienaufenthalts an einer ausländischen Hochschule ist in Absprache mit der Fachstudienberatung und anderen dafür zuständigen Stellen an der Fakultät möglich.

Der Auslandsaufenthalt ist frühzeitig vorzubereiten.

Vor Aufnahme des Auslandaufenthaltes ist eine Lehr- und Lernvereinbarung/Learning Agreement abzuschließen, die bei eventuellen Änderungen einvernehmlich aktualisiert werden kann. In dieser Vereinbarung sollen insbesondere die Lernziele und -inhalte, der Zeit- und Sachplan, zu belegende Lehrveranstaltungen und zu erbringende Leistungen, sowie die Änderungsmöglichkeiten der Vereinbarung festgehalten werden.

Zur Prüfung der Anerkennung der im Ausland zu erbringenden Leistungen stellt die Kandidatin/der Kandidat vor Antritt des Auslandsaufenthaltes einen entsprechenden Antrag an den Prüfungsausschuss. Dieser entscheidet nach Möglichkeit vor dem Antritt des Auslandsaufenthaltes.

Die Finanzierung des Auslandssemesters liegt in der Verantwortung der Kandidatin/des Kandidaten. Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung durch Stipendienprogramme, Auslands-BaföG oder ähnlichem sollten rechtzeitig erschlossen werden. Eine Beratung über Studien- und Fördermöglichkeiten im Ausland erfolgt im Rostock International House.

Die Studierende/Der Studierende kann gegenüber dem Prüfungsausschuss bis spätestens zwei Wochen vor Beginn eines Semesters erklären, dass sie/er in den darauffolgenden zwei Semestern wegen einer von ihr/ihm ausgeübten Berufstätigkeit oder wegen familiärer Verpflichtungen in der Erziehung, Betreuung und Pflege nur etwa die Hälfte der für ihr/sein Studium vorgesehenen Arbeitszeit aufwenden kann.

In dem Antrag ist anzugeben, welche der vorgesehenen Module oder Modulteile nicht erbracht werden und in welchen späteren Semestern die entsprechend angebotenen Module oder Modulteile nachgeholt werden sollen. Genehmigt der Prüfungsausschuss den Antrag, kann er dabei andere als die im Antrag aufgeführten Module oder Modulteile zur Nachholung vorsehen, insbesondere, wenn dies aus Gründen der Sicherung eines ordnungsgemäßen Studiums erforderlich ist. In Härtefällen kann der Antrag auch zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden.

Der Antrag ist an den Prüfungsausschuss zu richten und beim Studienbüro einzureichen. Weicht die Entscheidung von dem Antrag ab, ist die Studierende/der Studierende vorher zu hören. Der Antrag kann bis zwei Monate nach Beginn des Semesters zurückgenommen werden.

Im Fall der Genehmigung wird ein Semester auf die Regelstudienzeit nicht angerechnet und bleibt dementsprechend bei der Berechnung der in §§ 9 und 10 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) genannten Fristen unberücksichtigt. Während des Teilzeitstudiums können andere Prüfungen als diejenigen, die in der Entscheidung des Prüfungsausschusses angegeben sind, nicht wirksam abgelegt werden; ein Doppelstudium in dieser Zeit ist unzulässig. Ansonsten bleiben die Rechte und Pflichten der betreffenden Studierenden unberührt.

Jede Studierende/Jeder Studierende kann die Regelung maximal zweimal in Anspruch nehmen.

Mit einem universitären Master-Abschluss in Informationstechnik/Technische Informatik sind Sie für leitende ingenieurwissenschaftliche Tätigkeiten in folgenden Berufsfeldern besonders gut qualifiziert:

- Arbeit in Forschungslaboratorien

- Entwicklungs- und Vertriebsingenieur im industriellen Umfeld und in mittelständischen Firmen

- Projektmanagement

- Arbeit bei Verbänden, Nicht-Regierungs-Organisationen sowie in der Verwaltung

Sehr guten Absolventinnen und Absolventen des Master-Studiengangs, die sich weiter intensiv im wissenschaftlichen Umfeld betätigen wollen, eröffnet sich mit dem Master-Abschluss die Möglichkeit der Promotion.